|

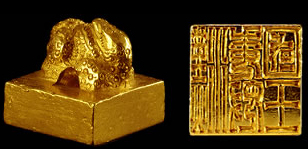

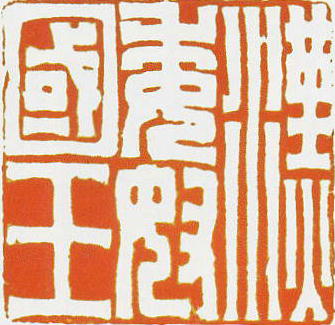

| 漢委奴國王印(かんのわのなのこくおういん)は、江戸時代の天明4年(1784年)に

福岡市東区の志賀島にて出土したと伝えられている金製の王印(金印)です。

発見後、福岡藩主黒田家に代々伝わり、1954年(昭和29年)国宝に指定され、1978年(昭和53年)福岡市に寄贈されました。

現在も福岡市博物館

(福岡市早良区百道浜3丁目1-1)ににより保管され、観覧することが出来ます。

金印のつまみ(鈕/ちゅう)は蛇が身を捩り(よじり)、前進しながら頭を持ち上げて振り返る形に作られています。

印面の一片の長さは2.347cmで、総高2.236cm、重さ約108.729gで、金の含有率は約95%です。

金は比重が重いため、見た目よりずっしりとしています。 |

|

《金印「漢委奴国王」基礎データ》 |

|

|

|

|

●材質/金

●造り/鋳造

●総高/2.236cm

●鈕高/1.312cm |

●辺長/平均2.3476cm

●質量/108.729g

●体積/6.062cm

●比重/17.94 |

=成分=

金95%

銀4.5%

銅0.5% |

〜金印発見の地を訪ねて〜

※リンク先がある写真はクリックすると拡大して見ることが出来ます。(別窓が開きます)

|

|

志賀島全景。外海方向(北側)からの景色。島の向こうが博多湾を越えて福岡市街。

金印は赤いい矢印の場所(現/金印公園)にて発見されたと伝えられる。 |

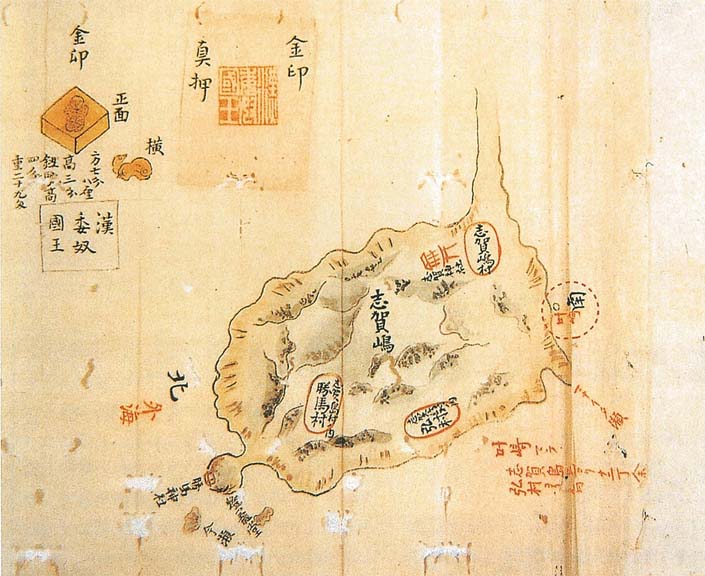

志賀島から出土したとされる金印を、いち早く鑑定したのが亀井南冥。発見場所は図の右端(点線の丸囲みの部分)に

「南 叶崎」と記し、その下に「叶崎マデ 志賀島村ヨリ十二丁、弘村ヨリ同」と書き入れがある。

南冥は「叶崎」を金印出土地と確定していた。(亀井南冥 著 金印弁)

|

■金印発見の地《金印公園》

|

|

|

|

志賀島は一周11km、車で約20分もかからないほどの小さな島である。車で島へ渡り、島を一周する海岸線を左側へ

しばらく進むと「金印公園」がある。公園の正面には金印が発見された場所を示す碑が立っている。

碑には「漢委奴国王(かんのなのわのこくおう)金印発光之処」と書かれている。《大正11年(1922年)》

|

|

|

|

|

左は「金印公園」に関しての案内板(内容はクリックして読むことができます)。

正面の石階段を上っていくと金印のレプリカの石碑がある。

|

|

|

|

|

更に階段を上り、歩みを進めていくと「方位広場」と名づけられた広場がある。当時の東アジアの国々を示した世界地図の中央に

金印のレプリカが飾られている。目の前に広がる能古島(のこのしま)へ続く海を眺めていると、その先に広がる東アジアとの

当時の関係を思い起こさせ、ロマンに胸が熱くなる。

|

|

|

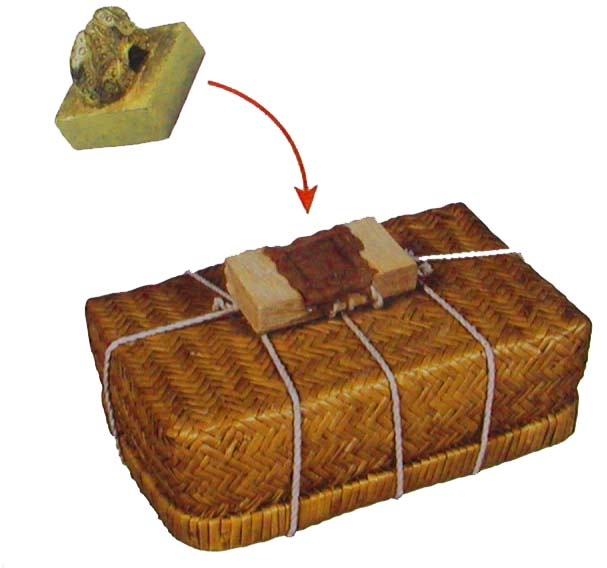

金印はどう使われていたのか?

当時、金印は大切な公文書や通信文が入った箱の封印(「封泥」といいます)に用いられていました。

手紙や文書を入れた箱は紐で縛られ、その結び目に付けた粘土に金印を押して封をし、文書の秘密を守る鍵の役目を果たしていました。

|

|